| Спас в силах.

Школа или худ. центр: Москва.Последняя четверть XIV в. 210 × 141 см. Инв. 3232 соб/ж-1385. |

Вскоре после революции 1917 г. под руководством И. Э. Грабаря было проведено обследование икон Благовещенского собора. Система крепления досок деисусного чина и способ их обработки ясно указывали на древнее происхождение произведений. По инициативе И. Э. Грабаря началась спешная реставрация. Первая атрибуция и датировка икон "Деисуса", еще не до конца раскрытых из-под поздних записей, появилась в каталоге Первой выставки Национального музейного фонда, устроенной зимой 1918 г. Представленные на выставке иконы "Святитель Василий Великий", "Апостол Петр", "Архангел Михаил" и "Богоматерь" были определены как произведения конца XIV в., выполненные "по некоторым данным быть может в мастерской искуснейшего византийского мастера Феофана "гречина", учителя нашего великого народного художника Андрея Рублева". В 1919–1920 гг. И. Э. Грабарь решительно связал их создание с росписью Благовещенского собора в 1405 г. и, следовательно, с тремя мастерами: Феофаном Греком, Прохором с Городца и Андреем Рублевым. Раскрытые из-под записей и представленные на выставке 1918 г. четыре иконы деисусного чина И. Э. Грабарь вскоре датировал началом XV в. и отнес к творчеству двух разных мастеров. Первый из них, по его мнению, выполнил "строгие, суровые по стилю... определенные по контурам, энергичные по цветам" иконы "Василий Великий" и "Богоматерь"; второй — иконы "Апостол Петр" и "Архангел Михаил", которые "мягче, деликатнее и ласковее... расплывчатее [по цветам], но и живописнее".  | Богоматерь.

Школа или худ. центр: Москва. Последняя четверть XIV в. 210 × 109 см

Инв. 3233 соб/ж-1386. |

| Иоанн Предтеча.

Школа или худ. центр: Москва. Последняя четверть XIV в. 210 × 109 см

Инв. 3234 соб/ж-1387. |

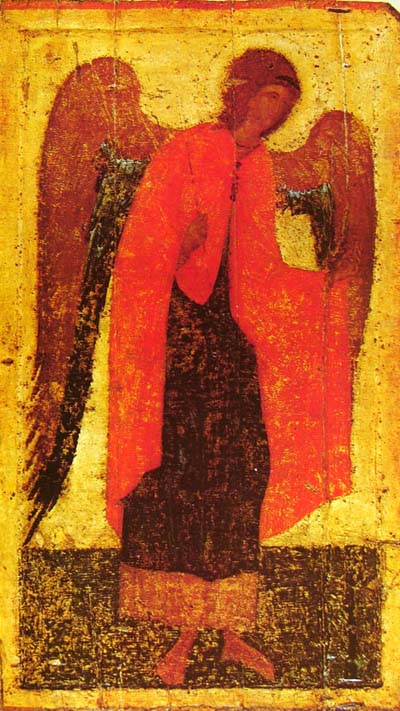

В работах 1922 г. ("Феофан Грек") и 1926 г. ("Андрей Рублев") он уточнил атрибуцию икон деисусного чина, приписав их, в прямом соответствии с летописным сообщением 1405 г. о работе над росписью Благовещенского собора трех мастеров, Феофану Греку — иконы "Спас в силах", "Богоматерь", "Иоанн Предтеча", "Апостол Павел", "Архангел Гавриил", "Святитель Василий Великий" и "Святитель Иоанн Златоуст", Прохору с Городца — иконы "Апостол Петр" и "Архангел Михаил" (ошибочно назван Гавриилом), Андрею Рублеву — иконы "Великомученик Георгий и "Великомученик Димитрий Солунский. Иконы "Апостол Петр" и "Архангел Михаил" И. Э. Грабарь отнес к кисти Прохора с Городца на том основании, что они, по его мнению, "трактованы в более мягкой и вялой манере, без смелых контрастов и без того творческого неистовства, которым отличаются фигуры Богоматери, Спаса, Павла или архангела Михаила (Гавриила. — Л. Щ.)". В иконах же великомучеников он увидел (не называя их) "те же паспортные рублевские приметы, что и шесть икон праздников". В отличие от И. Э. Грабаря, А. И. Анисимов, очень высоко оценивая только что раскрытые иконы Благовещенского иконостаса как произведения самых крупных мастеров, возражал против поспешного их отнесения к творчеству Феофана Грека и Андрея Рублева; он полагал, что "время для заключений в этом направлении еще не настало", поскольку необходимо индивидуальное, монографическое исследование каждого памятника.  | Архангел Михаил.

Школа или худ. центр: Москва. Последняя четверть XIV в. 210 × 121 см

Инв. 3235 соб/ж-1388. |

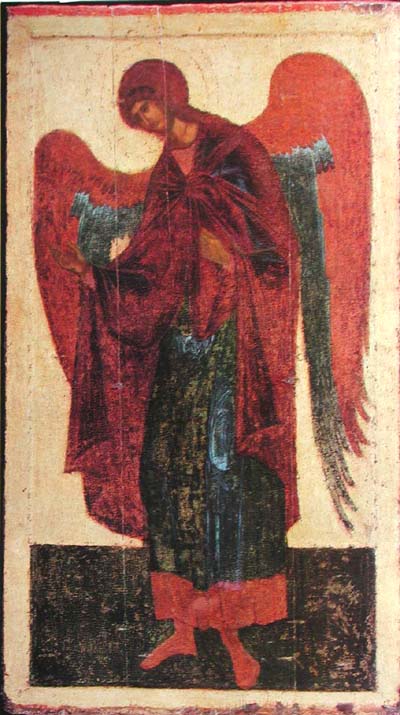

| Архангел Гавриил.

Школа или худ. центр: Москва. Последняя четверть XIV в. 210 × 117 см

Инв. 3236 соб/ж-1389. |

В 1920-е — 1930-е гг. специальных статей, посвященных благовещенскому "Деисусу", не появилось. В многочисленных работах о древнерусском искусстве тех лет либо в целом повторялась атрибуция И. Э. Грабаря, либо эти произведения вообще не рассматривались. В 1940-е — 1950-e гг. В. Н. Лазарев, работавший тогда над "Историей византийской живописи" и над очерками для "Истории русского искусства", обратился к иконостасу Благовещенского собора. Он принял атрибуцию И. Э. Грабаря, повторил его характеристику отдельных икон и творчества Феофана Грека, но внес некоторые изменения: иконы архангела Михаила и апостола Петра отнес к помощнику Феофана, которого он склонен был считать греческим мастером, а иконы великомучеников Георгия и Димитрия приписал Прохору с Городца. Этой точки зрения он придерживался и в своих последующих работах. В 1950-е — 1970-е гг. атрибуцию И. Э. Грабаря принял М. В. Алпатов. Между тем в 1966 г. появилась статья А. Н. Грабара, в которой он высказал большое сомнение в атрибуции "Деисуса" Благовещенского собора Феофану Греку на том основании, что фрески церкви Спаса Преображения в Новгороде, выполненные Феофаном в 1378 г., имеют мало общего в стиле и манере с иконами "Деисуса". Однако гипотеза И. Э. Грабаря о создании "Деисуса" в 1405 г. тремя художниками, главным из которых был Феофан Грек, воспринималась как неопровержимая истина, поэтому статья А. Н. Грабара вначале получила лишь слабый отклик.  | Апостол Петр.

Школа или худ. центр: Москва. Последняя четверть XIV в. 210 × 107 см

Инв. 3237 соб/ж-1390. |

| Апостол Павел.

Школа или худ. центр: Москва. Последняя четверть XIV в. 210 × 117 см

Инв. 3238 соб/ж-1391. |

Тем временем трудами архитекторов, археологов и историков были получены новые данные, благодаря которым удалось выявить строительные периоды в истории Благовещенского собора конца XIV–XV вв. и уточнить его размеры. Основываясь на этих исследованиях, Л. В. Бетин, придерживавшийся вначале традиционной точки зрения на происхождение и атрибуцию иконостаса, пришел к выводу о принципиальном несоответствии монументального полнофигурного деисусного чина одиннадцати икон и интерьера маленького бесстолпного храма, каким, как оказалось, была придворная церковь Благовещения, расписанная в 1405 г. Феофаном Греком, Прохором с Городца и Андреем Рублевым; он предположил, что сохранившийся в Благовещенском соборе "Деисус" создан Феофаном Греком в 1399 г. для Архангельского собора Московского Кремля. О.Г.Ульяновприводит доказательства в пользу того, что "существующий иконостас в домовом Благовещенском храме Московского Кремля первоначально находился в Успенском соборе Симонова монастыря, для которого он был написан в 1404-1405 гг. В его создании принял несомненное участие симоновский иконописец Игнатий Грек, а также вполне мог быть причастен "чудний пресловущий" насельник великокняжеско-митрополичьего Спасо-Андроникова монастыря преп. Андрей Рублев" [Ульянов 2005в].  | Василий Великий.

Школа или худ. центр: Москва. Последняя четверть XIV в. 210 × 90 см

Инв. 3240 соб/Ж-1393. |

| Иоанн Златоуст.

Школа или худ. центр: Москва. Последняя четверть XIV в. 210 × 103 см

Инв. 3239 соб/Ж-1392. |

Жесты апостола Павла, "отцов церкви", богородицы, протягивающих руки к расположенному в центре Христу, горделиво-изящны и лишены какого бы то ни было Характерные для работ Феофана золотистые, оливковые, синие тона с внезапной вспышкой алого сливаются здесь в гармоничную, хотя и несколько суровую гамму, как бы подчеркивая отстраненность персонажей от всего земного. Феофан Грек и тут остается мастером византийского склада, но его манера значительно смягчена. Многолетнее изучение иконостаса, от которого сохранилось два ряда произведений, относимых к 1405 году, основывалось на казавшейся несомненной данности, что его писали три мастера. Это привело к разделению всех произведений па три определенно различающиеся манеры живописи. Деисусный чин, кроме икон "Апостола Петра", "Архангела Михаила", "Георгия" и "Дмитрия", явно руки Феофана. В четырех других произведениях деисуса видна кисть русского художника - в них больше мягкости, ясной простоты. Манера их русская, однако первый из них пишет в старом, архаическом стиле, как писали художники уходящего поколения с сильной греческой выучкой. Другой мастер работает по-новому, колорит его икон строится на звучных и вместе необычайно гармоничных сочетаниях, в его работах уже начинают проступать черты, присущие будущим творениям Рублева. Из сопоставления с летописными данными сам собою напрашивался вывод - первый мастер праздничного ряда принадлежит к старшему поколению - это старец Прохор, второй - Андрей Рублев.  | Великомученик Георгий.

Школа или худ. центр: Москва. Последняя четверть XIV в. (?). 210 × 102 см. Инв. 3242 соб/Ж-1395. |

| Дмитрий Солунский.

Школа или худ. центр: Москва. Последняя четверть XIV в. (?). 210 × 102 см

Инв. 3241 соб/Ж-1394. |

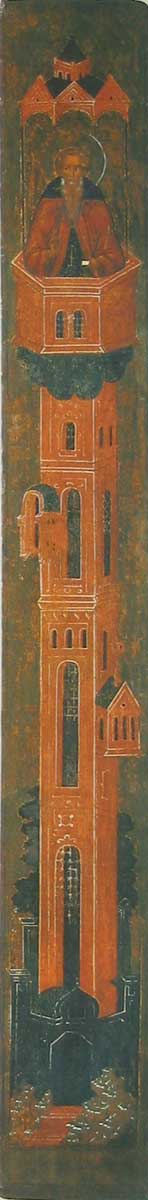

Нет единства и в определении авторства двух крайних икон деисуса - "Георгия" и "Дмитрия". Кое-кто из исследователей склонен приписать их Прохору. Георгий и Дмитрий Благовещенского иконостаса отрешены от земного своего вида. Они одеты в длинные хитоны и плащи. Преклонив головы, оба мученика молитвенно протягивают вперед руки. В юных ликах выражение тихой радости и умиления. Они кротки и скромны. Теплота, открытое чувство роднят эти изображения с будущими творениями Рублева. Если принять мнение о том, что их автором был Прохор с Городца, то следует признать - этот старый мастер оказал влияние на более молодого Андрея, которому многое оказалось близко в характере его образов - простота, некоторая неловкая застенчивость, благоговейное внимание, готовность к служению. "Эти фигуры, - замечает один из исследователей, - неустойчивы, рисунок робок". Последнее обстоятельство как будто еще более подкрепляет гипотезу о более раннем, чем 1405 год, времени их создания. Но здесь есть и еще одна сложность. Только на этих двух иконах - на досках с оборотной стороны - сохранились ожоги, следы пожара! Только они, и ни одна другая икона из нынешнего Благовещенского иконостаса, пострадали от огня... Не представляют ли именно они остаток первоначального иконостаса? Иконы "Симеон столпник" и "Даниил столпник", появившиеся в деисусном чине в период его установки в иконостас Благовещенского собора, были датированы Н. А. Маясовой серединой XVI в.  | Авторская живопись раскрыта из-под записей XVII в. (?) на всей поверхности иконы, за исключением изображения Даниила. |  | Первоначальная живопись находится под записью XVII в. (?), из-под которой открыты лишь небольшие фрагменты первоначального красочного слоя. | Даниил Столпник.

Школа или худ. центр: Москва. Середина XVI в. 211 × 26 см

Инв. 5424 соб/Ж-1461. | Симеон Столпник.

Школа или худ. центр: Москва. Середина XVI в. 209 × 25 см. Инв. 5423 соб/Ж-1497. |

Эта датировка подтверждается сравнительным анализом раскрытых из-под записей участков первоначальной живописи икон столпников с произведениями середины XVI в. К сожалению, атрибуция Щенниковой не учитывает работ О.Г.Ульянова, опубликованных в 2004-2005 гг., где автор приводит доказательства в пользу того, что "существующий иконостас в домовом Благовещенском храме Московского Кремля первоначально находился в Успенском соборе Симонова монастыря, для которого он был написан в 1404-1405 гг. В его создании принял несомненное участие симоновский иконописец Игнатий Грек, а также вполне мог быть причастен "чудний пресловущий" насельник великокняжеско-митрополичьего Спасо-Андроникова монастыря преп. Андрей Рублев" [Ульянов О.Г. Деисус Андреева письма Рублева из Благовещенского храма Московского Кремля (к 575-летию преставления преподобного иконописца) // Макариевские чтения. Выпуск XII: Иерархия в Древней Руси. — М., Можайск-Терра, 2005.]. Сейчас в иконостасе собора находится девять центральных икон деисусного чина. Иконы "Великомученик Георгий", "Великомученик Дмитрий Солунский", "Симеон Столпник" и "Даниил Столпник" в настоящий момент находятся в экспозиции в южной галерее Благовещенского собора. |